【構造比較】耐震マンション・制震マンション・免震マンションの違いを知っていますか?

災害がおこった時に命と財産を守ることが「家」の役割の一つです。

地震大国・日本では、たくさんの地震の経験から地震に強い家づくりの技術が発達しました。

建物の地震対策は「耐震」「制震」「免震」の三つに分けられます。

その違いとそれぞれの特徴を学んでいきましょう。

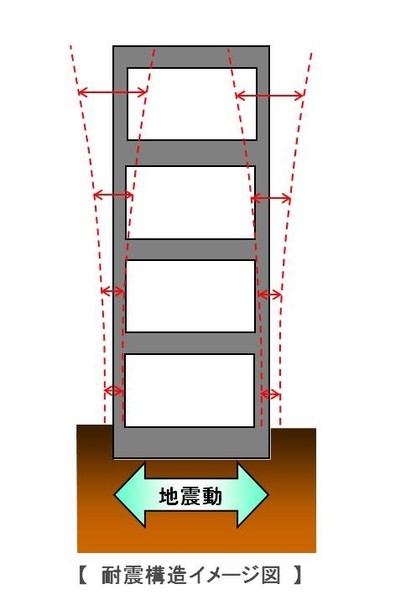

耐震構造とは?

まず最初は耐震構造の解説です。

耐震構造の特徴は下記のとおりです。

- 堅さと強さで地震に抵抗

- すべての建物に義務付けられた性能

- 建物が揺れることが前提

- 家具の転倒は防げない

堅さと強さで地震に抵抗

壁や柱を強化したり補強材を入れたりすることで、建物自体を丈夫にし振動に抵抗するのが耐震構造です。

極めてまれに起こる大地震でも建物が倒壊しないことを目的として設計されています。

人間で例えれば、筋肉トレーニングをして屈強な体を作り、ちょっとやそっとの攻撃には耐えられるといったイメージです。

すべての建物に義務付けられた性能

1981年の建築基準法改正では、全ての建物に耐震等級1(=数百年に1度発生する地震に対して倒壊・崩壊しない強度)が義務付けられています。

新築する建物は全て計画段階から耐震構造となっているため、耐震構造にするために追加でコストがかかることはありません。

法改正以前の建築物でも、壁に筋交いを入れる、耐震パネルで補強するなどして構造を強化することが奨励されています。

建物が揺れることが前提

耐震構造は建物を揺れを真正面から受け止めることを前提としています。

そのため、ある程度の傷を受けることは免れられません。

大きな地震の時には一部の主要構造体(柱・梁・壁)を損傷してダメージを吸収し、建物全体の倒壊を防ぐことになります。

そのため地震後の居住に耐えられなかったり、建物自体の資産価値が無くなったりする可能性があります。

また繰り返される地震に対しては強度が弱く、徐々にダメージ蓄積した結果建物が倒壊してしまう恐れも指摘されています。

家具の転倒は防げない

揺れが直接建物に伝わる耐震構造は、免震・制震構造と違い実際の震度よりも揺れを小さくする効果はありません。

高層階になると揺れが増幅され、実際の震度より大きく揺れることもあります。

阪神・淡路大震災では耐震構造の建物が倒壊を免れ評価されましたが、転倒した家具の下敷きになって亡くなった方も多数いらっしゃいました。

室内の家具に対して転倒防止金具をつけるなど、さらなる対策が必要です。

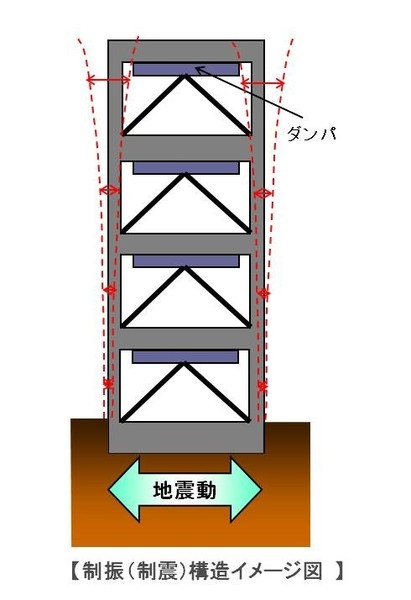

制震構造とは?

次に制震構造について解説します。

制震構造には次のような特徴があります。

- 揺れを吸収しコントロールする

- 主要構造体を守る

- 建物の揺れを20~30%軽減

- プランニングに制約がなく、経済的

揺れを吸収しコントロールする

主要構造体(柱・梁・壁)に組み込んだ装置によって、揺れを吸収して建物の損壊を防ぐものが制震構造です。

ゴムやオイルを利用したダンパーを外壁と内壁の間に設置するのが代表的な方法です。

建物に柔軟性と粘りを与え、竹のようにしなやかにすると考えてください。

ストレッチをして体をほぐすことで、かちかちの体よりも怪我をしにくくなるのと似ています。

主要構造体を守る

建物に加わった揺れのエネルギーを制震装置に逃がすので、耐震構造と比べて建物の損傷が格段に少なくなります。

柱・梁・壁といった主要構造体が守られるため、地震の後も復旧が早く居住し続けることができます。

構造体にダメージを蓄積しないので、繰り返しの地震にも強さを発揮します。

大きな地震では構造体の代わりに制震装置がダメージを受けて損傷することもありますが、装置を補修・交換してもとの状態に戻すことが可能です。

建物の揺れを20~30%軽減

制震構造は1階の揺れの大きさは変わりませんが、2階以上では揺れが20~30%軽減されます。

これは地震だけでなく強風による揺れにも効果があり、高層建築物には積極的に制震構造が取り入れられています。

揺れが軽減されることで、家具の転倒や物の落下による危険を取り除くことができます。

ただし完全に揺れがなくなるわけではないので、転倒防止金具は取り付けておいたほうが無難です。

プランニングに制約がなく、経済的

柱・梁・壁といった主要構造体を制震装置付きに置き換えるだけなので、耐震構造とほぼ変わらない平面計画でプランニングすることが可能です。

免震構造のような地盤の制約もありません。

建設費に対して制震装置が占める割合は少なく、全体のコストは免震工法の1/10~1/3程度で済みます。

経済的なコストで十分な効果が得られます。

免震構造とは?

最後に免震構造について解説します。

免震構造には下記のような特徴があります。

- 揺れそのものを「なかったこと」にする

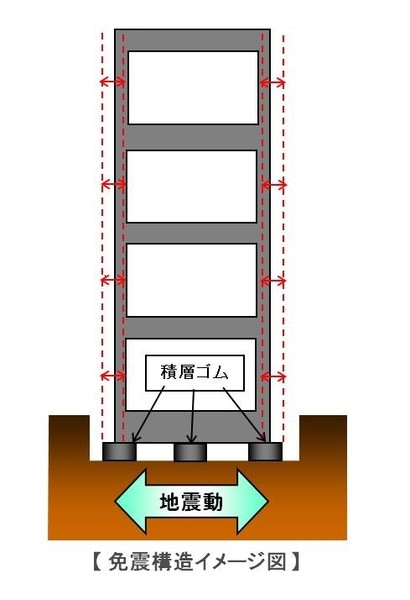

- 積層ゴムや鉄球の免震装置

- 建物の揺れは90%軽減

- さまざまな制約とデメリット

- 導入コストはやや高め

揺れそのものを「なかったこと」にする

地面と建物を切り離すことで、地震の揺れを建物に直接伝えないものが免震構造です。

プールの水の中に建物が浮いていると仮定してください。

いくら地面が揺れても、浮いた建物が揺れることはありません。

実際には完全に建物を浮かすことはできません。

プールの代わりの免震装置で地震の揺れを吸収し、ゆったりとした揺れに変える仕組みをとっています。

免震装置の仕組み

免震装置は積層ゴムや鉄のボールで構成されています。

公園でよく見かけるスプリング式の遊具の上に建物が載っているのと同じ状態です。

バランスボールの上に座っているのを想像してもかまいません。

建物は重量があるので、何もないときはゴムやボールの上で安定しています。

激しい地震があるとゴムやボールが揺れを吸収し、上部の建物全体が装置に追いついていくようにゆっくりと揺れます。

建物の揺れは90%軽減

免震構造では建物自体の揺れが大幅に軽減されます。

震度7の揺れでも震度3~4程度の体感しかなかったという声もあります。

当然ながら家具の転倒や物の落下・建物の構造部分の損傷も大きく抑えられます。

人命や資産を守る観点から言えば、もっとも効果が大きいのが免震構造です。

さまざまな制約とデメリット

建物を浮かすという構造上、さまざまな制約やデメリットがあるのも免震構造の特徴です。

- 軟弱な地盤には免震装置を設置できません。

- 建物が地面と別に動くため、建物の回りにスペースが必要になります。敷地いっぱいに建物を建てることができません。

- 台風時に建物が揺れることがあります。台風時に建物を固定する装置もついていますが、その際は免震機能は働かなくなります。

- 免震装置を設置して地面と建物を切り離すため、地面から1階床の高さが高くなります。

- 車いす配慮のスロープ、ビルトインガレージ等、建物と外部を結びつけるような設計が困難になります。

- 水平の揺れに強い免震構造ですが、縦方向の揺れにはほとんど効果がないという弱点もあります。

導入コストはやや高め

免震装置そのものの価格に加えて特殊な付帯工事も必要となり、導入コストはやや高めです。

建築費用の5パーセント、坪当たり10万を目安とした追加費用が必要となります。

そのため、その絶大な効果の割りになかなか普及していないのが現状です。

免震構造は将来地震が起こってしまった場合の被害が減少し、補修や復旧の負担が軽減されます。

一時的なコストだけでなく長い目で見ての検討が必要です。

まとめ

- 耐震構造は「揺れに耐える」、制震構造は「揺れを吸収する」、免震構造は「揺れを伝えない」。

- 建物の被害や家具の転倒は、免震・制震・耐震の順で少ない。

- 免震構造は制約が多く、初期コストが高い。

新築するすべての建物は耐震構造となっており、地震に対する最低限の備えはできています。

しかし、家具の転倒や物の落下を防ぎ命と財産を守る観点で見ると、制震・免震構造が優れています。

日本ではどこにいても大きな規模の震災が起こる可能性があります。

コストやプランニングとのバランスを考慮しながら、制震・免震構造の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

[ad1]